- ペットOK!岐阜県のおでかけスポット14選

- more

- 岐阜のお花畑スポット6選!季節の花を楽しもう

- more

- 岐阜県の桜の名所

- more

- 岐阜の春旅!観光ガイド(3月~5月編)

- more

- 岐阜のいちご狩り2024

- more

- 中山道宿場町探訪!町並み散策、史跡めぐり、ご当地グルメを徹底ガイド

- more

- 清流の国・岐阜県のおすすめグルメ

- more

- 絶景に癒される!岐阜県の滝スポット25選

- more

- KELLY編集部おすすめ!岐阜の最新キャンプ場5選

- more

- KELLY編集部おすすめ!岐阜の絶景カフェ5選

- more

- 岐阜の鮎を食す!今年もヤナに行こう!2023 ~ペットOKもあるよ~

- more

- ペットOK!岐阜県でわんこと泊まれる宿♪

- more

- 岐阜県の四季の風景【中濃エリア】

- more

- 岐阜県の四季の風景【岐阜エリア】

- more

- 岐阜県の四季の風景【西濃エリア】

- more

- 御城印で巡る!岐阜の城27選

- more

- 世界遺産「白川郷」をもっと深く知る

- more

- 岐阜県でいただく、わたしの推し御朱印

- more

- 岐阜県の四季の風景【東濃エリア】

- more

- 岐阜県の四季の風景【飛騨エリア】

- more

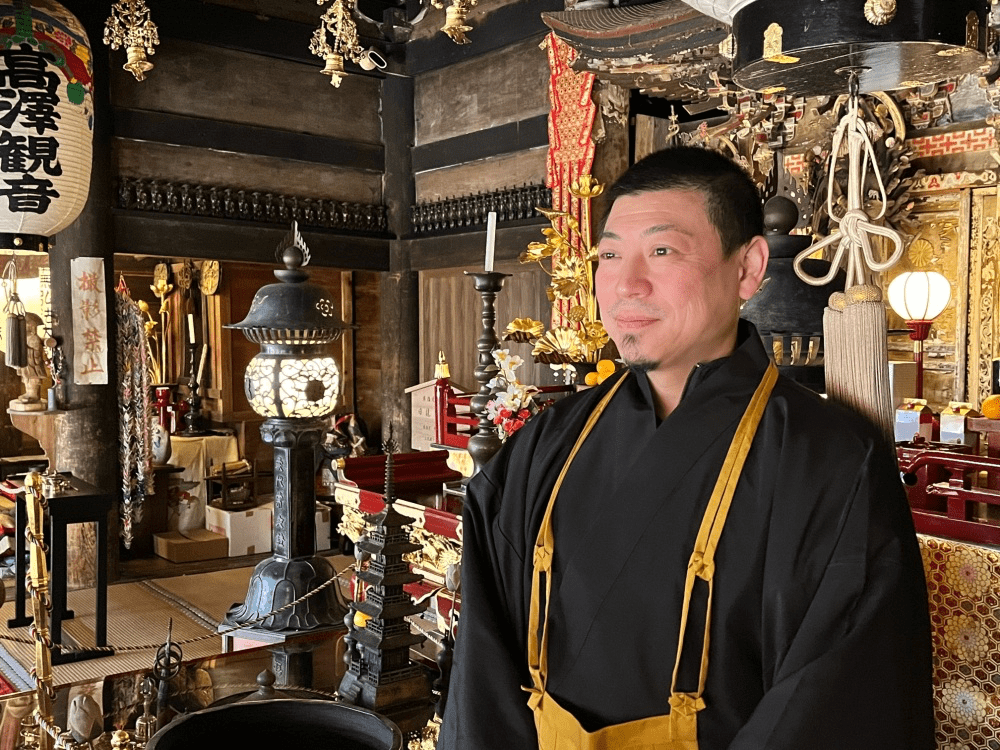

- 伝説の豪傑、両面宿儺が起源の「日龍峯寺」

- more

- 川遊びにキャンプ、山歩き、スキーにスノボ… 自然を満喫する!

- more

- 岐阜の夏旅!観光ガイド(6月~8月編)

- more

- ゆったり、のんびり 温泉がある道の駅5選

- more

- 森と清流が織りなす、癒しの絶景

- more

- 6月~7月が見頃!岐阜のあじさい名所12選

- more

- NEXT GIFU HERITAGE ~岐阜未来遺産~

- more

- 岐阜でキャンプ・グランピングを楽しもう!

- more

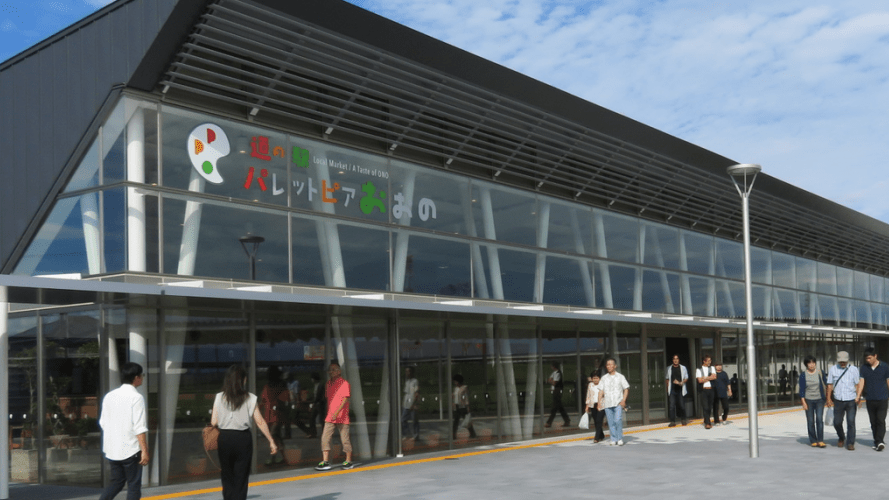

- 全国道の駅数No.2!岐阜県の道の駅“全駅制覇の旅”

- more

- 新型特急ひだ号で行く、沿線スポット巡り

- more