飛騨高山の伝統工芸「小糸焼・渋草焼」を手に入れたい

- あすみん

- 投稿日;

この記事の中では、観光や散策の途中で伝統工芸品を購入できる場所、その歴史を学べる場所などもご紹介いたします。飛騨のものづくり、匠たちの技をじっくりとご覧ください。

飛騨最古のやきもの~小糸焼「小糸焼窯元」~

小糸焼は飛騨最古と言われているやきもので、寛永年間(1642年頃)に、高山城主の金森重頼が京都の陶工竹屋源十郎を招き、小糸坂で開窯したのが始まりとされています。しかしその後、寒冷地であることなどから廃業。天保7年(1836年)には、豪商の細江嘉助と平田忠右衛門等により再興されるも、事業不振により廃絶してしまいます。

現在の「小糸焼窯元」は、長倉三朗氏が戦後に復活させた第三期小糸焼です。

小糸焼は飛騨で採取した赤土や、飛騨の木々を燃やした灰などを組み合わせて製作されます。

近年は、そこに顔料を加えて作る「青伊羅保釉(あおいらぼゆう)」の深みある渋いコバルトブルーが人気です。

使い込むほど手になじみ、食品の匂いが付きにくく、普段使いの食器として気軽にご利用いただけます。

現在は、長倉誠氏が曾祖父の代から続く小糸焼窯元を引き継いでおり、ろくろや板づくりなど昔からの方法で、全て手作りしています。

勝海舟らが命名~渋草焼「芳国舎(社)」~

二つの窯元で造られている渋草焼。手描きにこだわり、磁器を製造しているのが芳国舎(社)さんです。

渋草焼は、高山が江戸幕府の直轄地だった当時、高山陣屋の郡代豊田藤之進が肥前や加賀九谷より職人を招いて渋草という地に開窯させたのが始まりで、後に尾張瀬戸より戸田柳造を招いたと言われています。地元飛騨の良質な「渋草陶石」を用い、飛騨九谷・飛騨赤絵と呼ばれる優れた作品を生み出しました。明治11年(1878年)に高山のいわゆる旦那衆により経営が引き継がれ、勝海舟らの関わりの元「芳国舎(社)」と命名され、今日まで代々職人の技で引き継がれています。

渋草焼は、原料に陶石を使った白の磁器に手描きで渋草調といわれる染付や赤絵を施した磁器製品で 、職人がひとつひとつ手作り手描きにより丁寧に仕上げています。

芳国舎(社)としてパリ万国博覧会(銀賞)や日英博覧会(銅賞)、国内共進会などに出品し、数多くの功績を残しています。

現在は、長男の功次郎氏が絵付けを、次男の宗央(ときお)氏が成形を担当し、芳国舎代表の松山正和氏が釉薬と仕上げ、焼成(窯)等、大事な所に気を配り、直売所(上二之町)で奥様が販売を担当し、お客様の為に皆で努力しています。

- 渋草焼窯元 芳国舎

- 渋草焼窯元「芳国舎」で製作した商品は、高山市上二之町にある直営店で販売しています。器類の他に、金継ぎアクセサリーやゴルフマーカーなどを製作しており、人気上昇中です。

自社製造の磁器ブローチを割り、それを本漆により接着、修復して最後に純金で傷跡を覆います。割れた瞬間に模様が決まり、世界にひとつだけのゴルフマーカー、ブローチ等ができあがります。

用途は、ゴルフマーカー、箸置き、金具を付けてブロ-チ、帯留め、髪飾り、イヤリング、ペンダントなど様々です。自分だけのお気に入りをぜひ見つけてみてください(個体差がありますので、店舗内で実際にご覧いただいてから購入いただきます)。

「芳国舎」では、常時製作している商品の他に、毎年新作を製作しております。カタログをご覧になりたい方は芳国舎へお問合せください。絵付け体験は現在休止しており、再開時期に関しては未定です(店舗へお問合せください)。

飛騨高山へお越しの際はぜひ「芳国舎」へお立ち寄りください。

伝統工芸品や地元作家の作品を購入できる「飛騨地域地場産センター〜飛騨・匠&クラフトギャラリー〜」

高山駅からほど近い場所に、地場産業振興の拠点となっている「飛騨地域地場産センター」があります。

2022年に1階の展示ギャラリーがリニューアルオープンし、見やすさや入りやすさ、購入のしやすさが格段にアップしました!

こちらの展示ギャラリーには飛騨の伝統工芸品や飛騨地域(高山市・飛騨市・下呂市・白川村)の作家による作品が大集結しており、各作家さんの工房をまわらなくても手に入れることができます。高山観光のお土産にピッタリですよ!

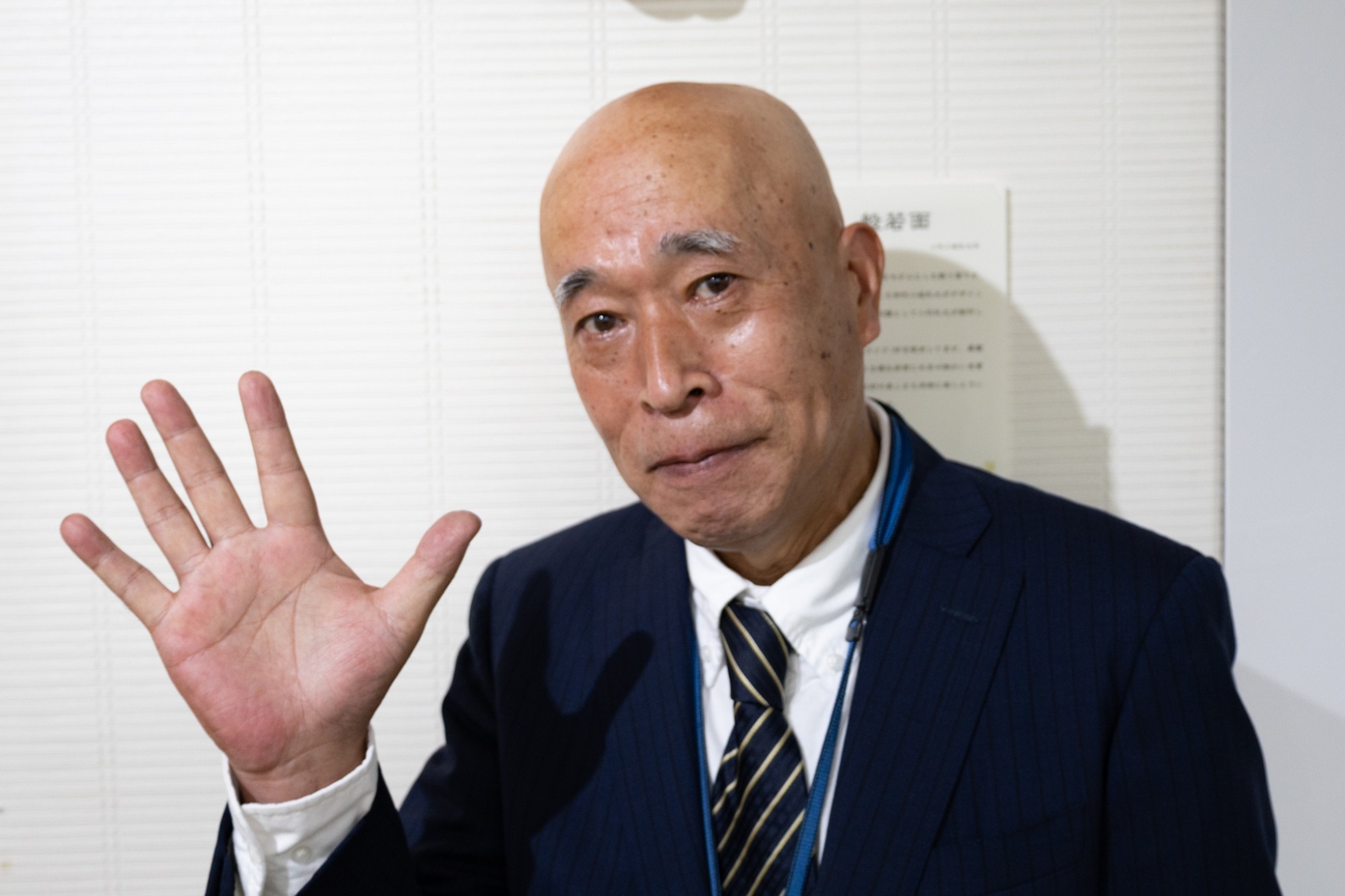

- 専務理事 伏見七夫さん

- 「かにかくに 物は思わじ 飛騨人の 打つ墨縄の ただ一道に(万葉集第11巻2648番歌 作者不詳)」

「あれやこれやと思ったりしません。飛騨人の打つ墨縄のように、ただ一筋にまっすぐあなたを思っています。」

この歌に詠まれるように、日常的に都の造営にあたる飛騨人の活躍があったという情景です。

飛騨工(ひだのたくみ)制度は、奈良時代に飛騨に対して税を免除してまでも、木工技術者を都へ送ることを定めた全国唯一の制度です。平安末期頃まで500年ほど続き、約5万人が都や全国の神社仏閣の建設に活躍しました。

飛騨匠の技・こころ ~木とともに、今に引き継ぐ1300年~ が、平成28年日本遺産に認定されました。その1300年の技とこころは、現代にも引き継がれており、構成文化財として、絢爛豪華な高山祭屋台や飛騨春慶、一位一刀彫、有動しゃくし、飛騨家具が認定されています。

飛騨地域地場産センターは、飛騨地域の伝統的工芸品や岐阜県郷土工芸品の振興と発展に寄与する財団です。伝統的な技とこころを広くPRするため、東京ビックサイトでの展覧会への出店お手伝いや、地場産センターでの展示販売も行っています。

10月5日から12月25日までは、匠の技とこころを現代の作風で表現した「一概衆展」を開催しています。匠の技とこころを感じに、ぜひお越しください。

飛騨高山の歴史や伝統文化を知るなら「飛騨高山まちの博物館」

飛騨高山まちの博物館では、高山の魅力を身近に感じてもらえるよう、高山城下町の歴史や、その中で育まれてきた美術工芸、伝統文化などを紹介しています。

展示室は江戸時代の豪商、矢島家(木材や塩の商人)と永田家(酒蔵大阪屋)の土蔵を活用しています。今回ご紹介した、「小糸焼・渋草焼」の初期の作品などは、永田家の米蔵だった場所に展示されています。

古い町並から徒歩3分ほどの場所にあり、入場無料です。高山散策の途中でぜひお立ち寄りください。

祖父が開発し、父が改良した「青伊羅保」は、自分自身もお客様に求められ続ける限り、小糸焼の看板であり続けるのだろうと考えています。この「青伊羅保」、釉薬に使用する天然原料の変化の影響か、あるいは何かが足りないのか、父たちがいなくなってからは今までのような色が出なくなってしまいました。試行錯誤を続ける中で新しい青の釉薬が生まれ、気に入っていただけるお客様もいらっしゃるものの、何より自分が一番に気に入っているあの青の伊羅保を再現したいという思いも強くあります。

やきものの仕事をはじめて2年近くが経ちますが、まだまだこれまでの定番商品の全てを今までのような品質で提供するには程遠い状況です。まずはロクロをはじめとしたやきものの技術を高めることを目標にしています。その一方で、お客様からのご提案や自分のひらめきを新商品に生かして、新たな人気商品を生み出す試みも絶えず続けていきたいと考えています。