岐阜の

スポット・体験を探す

- 現在の検索条件

- 戦国・城郭

- 福島正則陣跡

-

- 西濃

- 福島正則は秀吉子飼いの大名でありながら 、石田三成と対立して東軍へ加担し、関ケ原合戦の開戦後、宇喜多隊に襲いかかり死闘を繰り広げました。現在、陣跡が残る春日神社境内には、関ケ原合戦屏風にも描かれた樹齢800年の「月見の宮・大杉」が、どっしりとそびえ…

- more

- 大谷吉継の墓・湯淺五助の墓

-

- 西濃

- 「大谷吉継の墓」は、平塚為広の碑より山道を15分ほど登った場所にあります。その墓はひっそりと吉継の側近「湯淺五助の墓」と一緒に建っています。石田三成の盟友だった大谷吉継は、病身を押して関ケ原の合戦に参戦し、三成への『義』を貫きます。吉継は藤堂・京極隊…

- more

- 赤坂宿本陣跡・本陣公園

-

- 西濃

- 江戸時代、大名・貴族の旅館として設置された中山道赤坂宿の本陣。間口24間4尺、邸の敷地は2反6畝26歩、建物の坪数は、およそ239坪もあり、玄関・門構えの豪勢なものでした。文久元年10月25日、皇女和宮がここに泊したことは有名です 。(皇女和宮ゆかりの地)

- more

- 高原郷土館(神岡城)

-

- 飛騨

- 町並みを見渡せる高台にある高原郷土館は、神岡城・旧松葉家住宅・鉱山資料館の3施設からなります。かつて、金森氏の出城として使われた神岡城。現在の天守閣は、昭和45年に神岡町のシンボルとして建てられましたが、当時の遺構を残す壕や石塁などは、戦乱の往事を思…

- more

- 大谷吉継顕彰碑

-

- 西濃

- 富国強兵を掲げた明治期から戦時色を強めた昭和初期にかけて、関ケ原の合戦は、戦術・戦略研究の対象となり、古戦場では実際に演習も行われました。昭和15年(1940年)に不破古跡保存会によって顕彰碑は設置され、顕彰碑は大谷吉継の最後を武士道の模範として称える内…

- more

- 鶴ヶ城跡

-

- 東濃

- 明智光秀を輩出した土岐一族によって築城されたと伝わり、岐阜県指定史跡にも登録されています。天正10年(1582年)、織田勢の甲斐への侵攻(武田征伐)の際に信長とともに明智光秀も鶴ヶ城に立ち寄ったといわれています。鶴ヶ城は、武田氏に対する織田方の中心的な砦でし…

- more

- 南天満山・宇喜多秀家陣跡

-

- 西濃

- 杉の木立がうっそうとした南天満山の麓に天満神社があります。関ケ原合戦時には、この付近に兵約1万7千という西軍の主力部隊を布陣し、副総帥として参戦した宇喜多秀家。開戦の烽火と共に東軍・福島隊に攻め込まれた史実から、この辺りは大変に激しい戦いが繰り広げら…

- more

- 米野の戦い跡

-

- 岐阜・中濃

- 慶長5年(1600年)、池田輝政を中心とした東軍1万8千に対し、西軍3千のみの布陣。河田木曽川渡河の戦いの後、東軍は木曽川を渡り米野に上陸し西軍と激突しました。 戦いは、東軍大勝利に終わりました。これを米野の戦いといいます。 池田勢の一番槍の手柄を…

- more

- 瑠璃光禅寺 <島津の退き口ゆかりの地>

-

- 西濃

- 瑠璃光禅寺(瑠璃光寺)本堂には、島津豊久公の位牌がおさめられているほか、ゆかりの梵鐘もあります。この寺の裏手の森の中には、島津塚と呼ばれる豊久公の五輪塔が祀られています。関ケ原の合戦、伊勢街道から薩摩への道は、まだまだ続く!! ※島津豊久公自害…

- more

- 明智光秀公ブロンズ像

-

- 岐阜・中濃

- 大河ドラマ「麒麟がくる」の主人公 明智光秀が、出生地の故郷明智荘に438年の時を経てよみがえりました。高さは台座を含めて約4m30cm、鎧に陣羽織を羽織り、鉄砲を携えた迫力のある立像です。人々が穏やかに暮らせる、争いのない時代を願って可児から雄飛した…

- more

- 松平忠吉・井伊直政陣跡

-

- 西濃

- 関ケ原の合戦で、井伊直政は事実上の総大将で先鋒役の意識が強く、直政の娘婿で初陣でもある松平忠吉(徳川家康の四男)に手柄を立てさせたい一心でした。東軍先鋒は、福島隊と決まっていましたが、午前8時頃に福島隊の先頭隊長の可児才蔵の制止を振り切り、宇喜多隊…

- more

- 松尾山城跡・小早川秀秋陣跡

-

- 西濃

- 松尾山城は小早川秀秋が布陣した山城としても有名です。関ケ原の戦いにおいて、優柔不断の裏切り者と酷評されることが多い小早川秀秋ですが、実際には勇猛果敢で、領民からも慕われる統治手腕を持った有能な武将だったといいます。当時19歳という若さで1万5千の兵を従…

- more

- 長松城跡

-

- 西濃

- 大垣市荒崎小学校付近が、竹中半兵衛の同族 竹中一族ゆかりの城「長松城」の跡と考えられており「長松城址」の標石が立てられています。ここは同城堀のうちの一部であり、古城図を見ると旧長松村の集落全体が、城郭の形を成しています。その城郭を囲むように曲がり角…

- more

- 竹ヶ鼻城跡

-

- 岐阜・中濃

- 羽島市歴史民俗資料館(竹鼻別院前)の敷地内に竹ヶ鼻城跡の石標は立っています。応仁年間に武腰伊豆守が竹ヶ鼻城を築城したと云われています。その後、不破源六広綱が城主時代に、羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)による「水攻め」があったことで知られてます。竹ヶ鼻城跡の…

- more

- 栗原九十九坊跡(長宗我部盛親陣跡)

-

- 西濃

- 栗原九十九坊跡は、栗原山の山頂部から東山麓に広がる大規模な寺院群です。栗原九十九坊跡との関係が想定される清水寺跡に近接しています。長宗我部元親の四男、父の死後、地家督を継ぐ。当初、東軍に与するつもりだったというが、行きがかり上、西軍に属することとな…

- more

- 吉川広家陣跡

-

- 西濃

- 毛利軍(毛利秀元)の西軍参加に一族最年長として反対し続け、家康と密かに通じた上で南宮山に布陣する。

- more

- 十五社神社

-

- 岐阜・中濃

- 平安時代に創建された神社で、土岐氏が氏神として崇敬していました。天文9年(1540)に土岐氏が奉納した越前産笏谷石製の狛犬一対が現存しています。当時の朝倉氏は笏谷石を越前国外にほとんど持ち出さなかったことが分かっており、土岐氏と朝倉氏の深い関係が想像さ…

- more

- 北天満山・小西行長陣跡

-

- 西濃

- 小西行長は約6000名の兵を率いて西軍につき、北国街道と東山道(中山道)の間に位置する北天満山に布陣し、合戦開始とともに烽火をあげて味方に合戦の合図をしました。西軍諸隊が総崩れした後は揖斐川町方面へ敗走しましたが、その後自首し、京都で石田三成らとともに…

- more

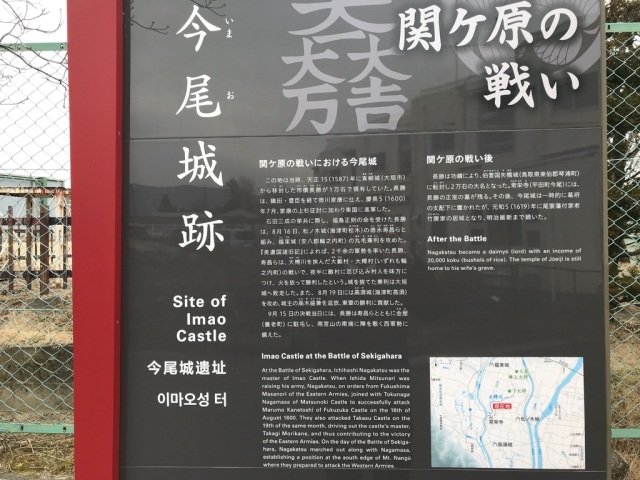

- 今尾城跡

-

- 西濃

- 東軍 市橋長勝の居城。長勝は、福束城の戦いで奇計をめぐらし、東軍を勝利に導きました。今尾小学校のあたりが本丸跡で、校内に石碑と案内板があります。南美濃の戦いでは、松ノ木城主・徳永寿昌と共に福束城(城主 丸茂兼利)を落城させます。今尾藩初代当主の竹腰…

- more

- 島津塚 <島津の退き口ゆかりの地>

-

- 西濃

- 関ケ原の合戦の撤退戦「島津の退き口」で殿軍を務め、叔父 島津義弘の身代わりとなりこの地で討死した島津豊久公の墓所です。瑠璃光禅寺西の森(カンリンヤブ)の中に、島津塚(薩摩塚)と呼ばれる島津豊久公の五輪塔が祀られています。上多良公民館の向かい側にあり…

- more