岐阜の

スポット・体験を探す

- 現在の検索条件

- 戦国・城郭

- 垂井城跡

-

- 西濃

- 垂井城主の平塚為広公は、大谷吉継の配下として関ケ原の合戦に西軍として参戦する。関ケ原の合戦 大谷吉継に代わって活躍するが、力尽きる「垂井の泉」と「大ケヤキ」が隣接してあります。専精寺に石碑はありますが、推定地であり城跡は確認されておいりません。

- more

- 増島城跡(岐阜県指定史跡)

-

- 飛騨

- 増島城は、金森長近が飛騨国支配における古川盆地の押さえとして築いた平城です。高山藩2代目藩主・金森可重が初代城主を務めました。 現在は、古川小学校と飛騨市特別支援学校の間に、櫓台の石垣と堀の一部が残っています。櫓台の上には、増島天満神社(気多若宮神…

- more

- 妙應寺

-

- 西濃

- 今須宿の中ほど、国道21号線の高架を越えたところに「妙応寺」があります。この寺は室町時代の初め、正平15年(1360年)に、今須領主長江重景が、亡き母・妙応のために創建した県下で最も古い曹洞宗寺院です。門扉には菊花紋章が埋め込まれ、荘厳な本堂が建ち、五百羅…

- more

- 大谷吉継陣跡

-

- 西濃

- 「大谷吉継陣跡」は、山中(やまなか)の「大谷吉継の墓」から少し下った場所にあり、ひっそりと碑が建っています。大谷隊は、関ケ原の合戦が始まる十日程前に「若宮八幡宮」上の急斜面に陣を作り始めました。この陣は、空堀を左右に巡らせ、山中城と呼ばれるほどの要害の地で…

- more

- 雲龍寺

-

- 飛騨

- もとは720年に創建された妙観寺(みょうかんじ)という寺院でしたが衰退し、1395年頃、曹洞宗雲龍寺として再建されました。本能寺の変で戦死した飛騨国主 金森長近(かなもりながちか)の長男 長則(ながのり)の菩提寺であり、1590年頃に長近が建物を修営したと伝わ…

- more

- 池田恒興・元助父子の墓

-

- 西濃

- 織田信長の乳兄弟であった池田恒興は、信長の死後大垣城主となった武将。清須会議四宿老のひとりとしても著名です。子の輝政は父の後を継ぎ、大垣城主を経て、後に姫路城主となりますが、父子は長久手の合戦で戦死し、池田町に葬られました。池田のお茶は、そんな池田…

- more

- 立政寺

-

- 岐阜・中濃

- 東海地方の中世浄土宗の一大中心地として栄えた寺。明智光秀公と細川藤孝公の仲介により、織田信長公が、戦国最後の将軍となる直前の足利義昭公をこの寺に迎えている。又、徳川家康公も関ケ原の合戦の時に立ち寄っている。

- more

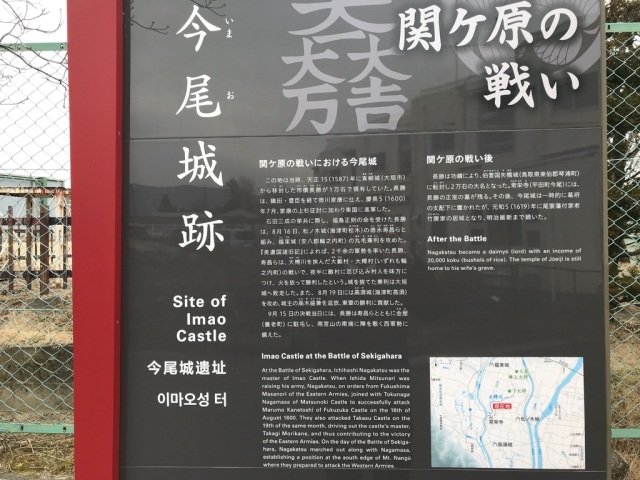

- 今尾城跡

-

- 西濃

- 東軍 市橋長勝の居城。長勝は、福束城の戦いで奇計をめぐらし、東軍を勝利に導きました。今尾小学校のあたりが本丸跡で、校内に石碑と案内板があります。南美濃の戦いでは、松ノ木城主・徳永寿昌と共に福束城(城主 丸茂兼利)を落城させます。今尾藩初代当主の竹腰…

- more

- 加賀野井城跡

-

- 岐阜・中濃

- 慶長5年(1600年)8月22日、木曽川下流の尾越に向かった福島正則・細川忠興・黒田長政・田中吉政・藤堂高虎らの東軍約16000は、対岸に西軍が柵を設けて待ち構えているため、さらに下流の加賀野井から密かに渡河し、城主不在の加賀野井城を瞬く間に落としました。加賀…

- more

- 瑠璃光禅寺 <島津の退き口ゆかりの地>

-

- 西濃

- 瑠璃光禅寺(瑠璃光寺)本堂には、島津豊久公の位牌がおさめられているほか、ゆかりの梵鐘もあります。この寺の裏手の森の中には、島津塚と呼ばれる豊久公の五輪塔が祀られています。関ケ原の合戦、伊勢街道から薩摩への道は、まだまだ続く!! ※島津豊久公自害…

- more

- 仲深山砦

-

- 東濃

- 仲深山砦は、白鷹城(明知城)の南の万ヶ洞を隔てた尾根の先端に立地し、東西2つの曲輪群から構成されています。東側の曲輪は、背後(東端)を二重堀切で画し、北側には帯曲輪が巡り、その東端は、横堀状になり、3本の竪堀を設けています。掘切を隔てた西側の曲輪は…

- more

- 関ケ原町歴史民俗学習館

-

- 西濃

- 2020年10月にリニューアルし、関ケ原町歴史民俗学習館として新しい施設になりました。「岐阜関ケ原古前城記念館」と共に、関ケ原町の郷土・歴史を大切にし、教育的視点・体験的要素要素を重視した施設です。全国の歴史ファンが集い、歴史を学び、語ることができる施設…

- more

- 長束正家陣跡

-

- 西濃

- 豊臣秀吉の仕え、高い算術能力で活躍し五奉行の一人。関ケ原の合戦では、伊勢方面から美濃へ転戦し、本戦では、南宮山に陣を構えたが、吉川広家にはばまれ、合戦に参戦することができず、領地である近江水口へ撤退した。

- more

- 島左近陣跡

-

- 西濃

- “三成に過ぎたるもの”と言われた島左近は関ケ原の合戦前日、兵500を率いて挑んだ岐阜県大垣市「杭瀬川の戦い」で勝利し、西軍の士気を高め、当日は笹尾山の麓に布陣します。開戦後、攻め寄る黒田長政や細川忠興ら東軍を幾度も押し返す活躍を見せましたが…

- more

- 長松城跡

-

- 西濃

- 大垣市荒崎小学校付近が、竹中半兵衛の同族 竹中一族ゆかりの城「長松城」の跡と考えられており「長松城址」の標石が立てられています。ここは同城堀のうちの一部であり、古城図を見ると旧長松村の集落全体が、城郭の形を成しています。その城郭を囲むように曲がり角…

- more

- 米野の戦い跡

-

- 岐阜・中濃

- 慶長5年(1600年)、池田輝政を中心とした東軍1万8千に対し、西軍3千のみの布陣。河田木曽川渡河の戦いの後、東軍は木曽川を渡り米野に上陸し西軍と激突しました。 戦いは、東軍大勝利に終わりました。これを米野の戦いといいます。 池田勢の一番槍の手柄を…

- more

- 可児市観光交流館

-

- 岐阜・中濃

- 山城めぐりの拠点施設及び観光案内所として、平成30年4月にリニューアルオープンしました。館内1階は、戦国時代の本陣をイメージした内装であり、陣幕や甲冑、槍や弓などが展示されています。展示の甲冑はすべて着ることができ、さらに、甲冑や忍装束を着て、美濃…

- more

- 清水城址・稲葉一鉄ゆかりの地

-

- 西濃

- お城の東門、南側に石垣がわずかに残るだけですが、当時がしのばれます。※ 小学校内の敷地内になるため、見学にはご注意をお願いします。揖斐川町:明智光秀ゆかりの地

- more

- 稲葉一鉄の墓・月桂院

-

- 西濃

- 稲葉一鉄(「頑固一徹」という言葉の語源である説が有力)は、土岐家、斉藤家、織田家、豊臣家に仕えた。美濃国曽根城主。安藤守就、氏家直元と併せて「西美濃三人衆」と称され、特に稲葉一鉄(良通)は、三人衆筆頭とされた。大河ドラマ「麒麟がくる」にも登場。揖斐…

- more

- 高原郷土館(神岡城)

-

- 飛騨

- 町並みを見渡せる高台にある高原郷土館は、神岡城・旧松葉家住宅・鉱山資料館の3施設からなります。かつて、金森氏の出城として使われた神岡城。現在の天守閣は、昭和45年に神岡町のシンボルとして建てられましたが、当時の遺構を残す壕や石塁などは、戦乱の往事を思…

- more