岐阜の

スポット・体験を探す

- 現在の検索条件

- 戦国・城郭

- 黒田長政お手植えの銀杏の木・五明稲荷神社

-

- 西濃

- 天正6年(1578)、羽柴秀吉が播磨平定を進める中三木城攻めのおり、織田家家臣の荒木村重が摂津で謀反を企てました。村重と旧知であり、秀吉の部下であった黒田官兵衛が説得に当たりましたが、逆に石牢に幽閉されてしまいます。黒田官兵衛が裏切り村重に寝返ったと判断…

- more

- 顔戸城址

-

- 岐阜・中濃

- 大河ドラマ「麒麟がくる」で注目を集める可児市北東部から御嵩町西部にかけて存在したとされる明智荘は、古来「明智八郷」と言われており、現在の御嵩町の古屋敷・顔戸、可児市の柿田・渕之上・平貝戸・瀬田・石森・石井の8つの集落を指します。この明智荘には、美濃…

- more

- 赤坂宿本陣跡・本陣公園

-

- 西濃

- 江戸時代、大名・貴族の旅館として設置された中山道赤坂宿の本陣。間口24間4尺、邸の敷地は2反6畝26歩、建物の坪数は、およそ239坪もあり、玄関・門構えの豪勢なものでした。文久元年10月25日、皇女和宮がここに泊したことは有名です 。(皇女和宮ゆかりの地)

- more

- 飯沼勘平長資の墓

-

- 岐阜・中濃

- 飯沼勘平長資は、岐阜城主・織田秀信(三法師)の家来で「岐阜四天王」の一人。関ケ原の合戦の前哨戦、「米野の戦い」で多くの手柄を立てた当時21歳の武将(大垣 池尻城主の子)。東軍大将池田輝政の弟、池田長能と一騎打ちをして戦死しました。尚、南西約500mの場所…

- more

- 薩摩池 <島津の退き口ゆかりの地>

-

- 西濃

- 島津義弘隊が布陣した際に軍用として使用した小さな池で、古来より水が枯れたことはないと言われています。関ケ原合戦の勝敗がついた後、島津隊は敵中突破の撤退にて、伊勢街道を走り抜けました。

- more

- 大良の戦い 金矮鶏神社・大浦城跡・大浦の蛇

-

- 岐阜・中濃

- 大浦城跡(大浦の寺砦跡)は、一名聖徳寺砦とも言われています。弘治2年(1556年)4月、織田信長(道三の娘婿)は、斎藤道三と嫡子 義龍が争った「長良川の戦い」に道三の援軍として木曽川を越え「大良(現・岐阜県羽島市正木町大浦周辺)」へ進軍します。父 道三を破…

- more

- 久々利城跡

-

- 岐阜・中濃

- 久々利城は、美濃に勢力を誇った土岐氏の支流である久々利氏の居城と伝えられています。正確な築城年代は不明ですが、築城された時期の上限は14世紀半ばの南北朝時代まで遡ることができます。天正11年(1583)、美濃金山城主である森長可の手により落城しました。築城…

- more

- 小原城址

-

- 岐阜・中濃

- 小原集落の中央部にある白山神社の奥山一帯に城の遺構が残っています。城の規模は小規模で、小倉の姓を名乗る一族が城主であったと伝えられています。普段は神社西側の小倉屋敷(跡)で生活をし、有事のときのみ城を利用していた言われています。現在でも曲輪、堅堀、…

- more

- 鶴ヶ城跡

-

- 東濃

- 明智光秀を輩出した土岐一族によって築城されたと伝わり、岐阜県指定史跡にも登録されています。天正10年(1582年)、織田勢の甲斐への侵攻(武田征伐)の際に信長とともに明智光秀も鶴ヶ城に立ち寄ったといわれています。鶴ヶ城は、武田氏に対する織田方の中心的な砦でし…

- more

- 今城跡

-

- 岐阜・中濃

- 天文年間(1532~55)に小池刑部家継が築き、永禄年間に入り、美濃金山城に森長可が入城した後、小池氏は帰納し今城は使われなくなったと伝わります。横堀や喰い違い虎口といった複雑な構造を有し、大森城と構造的に類似しています。

- more

- 四国堀跡

-

- 岐阜・中濃

- 大桑城下の谷筋をふさぎ止めるように造られた空堀と土塁の後があります。堀の深さ5m、幅約8mで、土塁の長さは約100mにわたって残っています。尾張、伊勢、越前、近江の4つの国の加勢を受けて築いたと伝えられています。明智光

- more

- 福島正則陣跡

-

- 西濃

- 福島正則は秀吉子飼いの大名でありながら 、石田三成と対立して東軍へ加担し、関ケ原合戦の開戦後、宇喜多隊に襲いかかり死闘を繰り広げました。現在、陣跡が残る春日神社境内には、関ケ原合戦屏風にも描かれた樹齢800年の「月見の宮・大杉」が、どっしりとそびえ…

- more

- 福束城の戦い跡

-

- 西濃

- 南濃を平定するため「関ケ原の合戦」の約1か月前 慶長5年(1600年)8月16日に「関ケ原の合戦 最初の前哨戦」がありました。福束城の戦いは、東軍 福島正則が再三の誘いをしりぞけて西軍に加わった「丸茂兼利」の居城であり舟運の要衝「福束城」を今尾城主 市橋長勝…

- more

- 大桑城へ はじかみコース(はじかみ林道登山口)

-

- 岐阜・中濃

- はじかみ林道の峠にある登山口より古城山を登るコースの入口です。ルートの大半は緩やかで、距離も長くならないことから、古城山山頂からの雄大な眺めを楽しみたい方にお勧めです。山頂までの距離:約750m山頂までの時間:約20分~30分は必要登山口には、お手洗いはあ…

- more

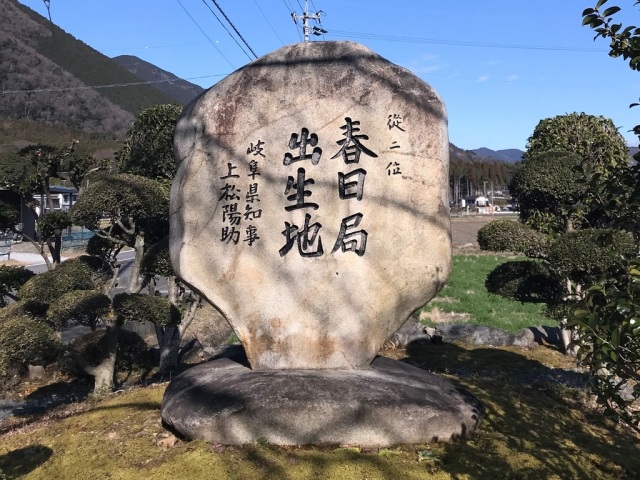

- 春日局出生地 (春日局公園)

-

- 西濃

- 春日局公園徳川家光 公の乳母として、大奥の基盤を整えたと知られている「春日局(= お福)」母の兄は、「明智光秀」公 ・・・ とも言われています。父の「斎藤利三」公は、「明智光秀」公の重臣として本能寺の変、山崎の合戦で行動を共にした白樫城主(揖斐川…

- more

- 阿木城跡

-

- 東濃

- 「城」と聞くと、天守や石垣が連想されることでしょう。しかし、こうした施設を備えるのは織豊期(もしくは安土桃山時代)から江戸時代に築かれた城です。阿木城はそれ以前に築かれた戦国時代末期の城跡です。戦国時代末期の美濃国東部は、織田信長と武田信玄による争…

- more

- 上石津郷土資料館

-

- 西濃

- 国史跡の西高木家陣屋跡に建つ資料館。上石津で出土した石器、民俗資料、動植物の標本を展示するほか、「島津の退き口」の紹介もしています。

- more

- 本多忠勝陣跡

-

- 西濃

- 徳川四天王である本多忠勝は、三方ヶ原・長篠の合戦等で数々の功を上げた猛将で勇猛なだけではなく知略も備えた名将でした。さらには、政治家としても力量を発揮し、特に人心掌握に努めて領民の敬愛を集めたといういわれもあります。その忠勝の陣跡は「十九女池」の西…

- more

- 大桑城へ けんきゃくコース(古城山登山口)

-

- 岐阜・中濃

- 山麓の古城山登山口より古城山を登るコース大桑城の遺構を見ながら山頂を目指します。ルートの一部に傾斜の急なところがあり、距離もあることから、体力に自信のある方にお勧めです。山頂までの距離:約2.1km山頂までの時間:約60分~90分バスでお越しの場合は、古城…

- more

- 古川城跡

-

- 飛騨

- 古川城は、姉小路三家の一角・古川氏の居城と言われています。金森氏が飛騨に侵攻して三木氏を滅ぼしてから増島城を築城するまで、ここを拠点としたと伝わります。 主郭と帯曲輪(おびぐるわ)(主郭を取巻く郭)の切岸の斜度・高さの規模はすさまじく、また、東側…

- more