岐阜の

スポット・体験を探す

- 現在の検索条件

- 戦国・城郭

- 白拍子谷 <島津の退き口ゆかりの地>

-

- 西濃

- 烏頭坂で重傷を負った島津豊久公を、家臣・川口運右衛門の意を受けた三輪内助入道一斉がこの地に案内したが、豊久公は自刃して果てた。白拍子谷は、伊勢街道(伊勢西街道)を入った名及集落の南を流れる堂木川の対岸にあり、小さな標柱が立つのみで、辺り一帯はひっそ…

- more

- 勝地峠 <島津の退き口ゆかりの地>

-

- 西濃

- 標高183mの峠の麓で島津豊久隊は、最後の捨て奸(がまり)を行い、川上四郎衛のごうれいを受けた柏木源藤は、追撃する井伊直正の狙撃に見事成功しました。その後、東軍の追撃はようやく中止。島津豊久公は、残兵の助けを借りながら伊勢西街道「勝地峠」を越えました。

- more

- 野口城跡

-

- 飛騨

- 野口城は築城主に関する記録がなく、城主も不明です。しかし、越中西街道と数河峠が交わる宮川沿いに位置し、向小島城や古川城を望めることから、古川盆地西側の監視拠点として重要な立地にあります。このことから、姉小路氏が築いた可能性が高いと考えられています。…

- more

- 六万墓

-

- 岐阜・中濃

- 斎藤道三との戦いで戦死した人を弔う六万墓の石碑は、大桑城下(現、山県市大桑地区)四国堀跡の近くに建っています。戦いの後に南泉寺住職の仁岫宗寿が焼香を行ったとされており、激しい合戦がこの地で行われたことを物語っています。明智光秀、麒麟がくる大河ドラ

- more

- 山内一豊陣跡

-

- 西濃

- 旧中山道沿いにある「山内一豊陣跡」は、大きな松と山内家の三つ葉柏の軍旗が目印です。慶長5年(1600年)に徳川家康に従い会津の上杉景勝討伐の軍に参加した一豊は、関ケ原の戦いに際し、居城の掛川城を明け渡しての出陣となりました。岐阜・大垣の兵と戦い、野上に…

- more

- 西首塚

-

- 西濃

- 「西首塚」は、JR関ケ原駅前から国道21号線を西へ700mほど行ったところにあります。「東首塚」と同様、当時この地の領主であった竹中重門が徳川家康の命により、関ケ原の戦いで戦死した兵士たちを埋葬しました。現在は高さ2m、周囲30m程の塚ですが、JR東海道本線の敷…

- more

- 権現のぞき

-

- 西濃

- この辺り(大垣市河間)を「権現のぞき」と呼んでいたと伝えられています。関ケ原の合戦の時、大垣城に居た西軍 石田三成が、東軍の陣地「岡山(勝山)」を望む望楼を立てました。慶長5年(1600年)9月14日、関ケ原の合戦の前哨戦 杭瀬川の戦いにも使われま…

- more

- 北塚

-

- 西濃

- 輪之内町東大藪の北部、大藪地内の田んぼの中に、一畝ほど小高く土を盛り上げた塚(現在は史跡として整備しています)。関ケ原の合戦の最初の前哨戦「福束城の戦い」において戦死した東西両軍の死者をあわれんで土地の人たちが埋葬して成仏を祈った塚。お堂の仏様には…

- more

- すわがね(鶴岡山)

-

- 東濃

- 「すわがね」は、鶴岡山の山頂732メートルに位置し、かつて織田信長軍の諏訪ヶ峯陣城があった場所です。空気が澄んだ日には、山頂から愛知県吉良の海が見えることから、明智町吉良見地区の語源にもなっています。近年は人が近寄らず荒れ果ててしまっていましたが、地…

- more

- 樫原城跡 津島神社

-

- 西濃

- 樫原城跡は、令和2年1月の調査で「戦国時代後半の山城」と確認されました。地域に伝わる古い記録には、「永禄のころ、秀吉の長島攻めのとき、樫原に陣を置いた。永禄の頃、三輪三人衆の一人、佐渡が樫原に住んだ。」と書かれています。「明智氏一族宮城家相伝図書」(…

- more

- 津屋城跡

-

- 西濃

- 慶長5年(1600年)8月19日、西軍 高木正家の津屋城は、敗走する高須城兵を追撃した東軍により落城しました。津屋城跡には3年後、高須城主 徳永寿昌の許しを得て本慶寺が移されました。

- more

- 十本木立場

-

- 岐阜・中濃

- この場所は当時、人夫が杖を立てて籠や荷物をおろし休憩したところから発展し、茶屋などが設けられ、やがて旅人の休憩場所になったといわれる十本木立場があります。『新撰美濃志』には「十本木茶屋は、木曽路通りの休み茶屋なり。数十株の松樹立ちたる故、かく名づく…

- more

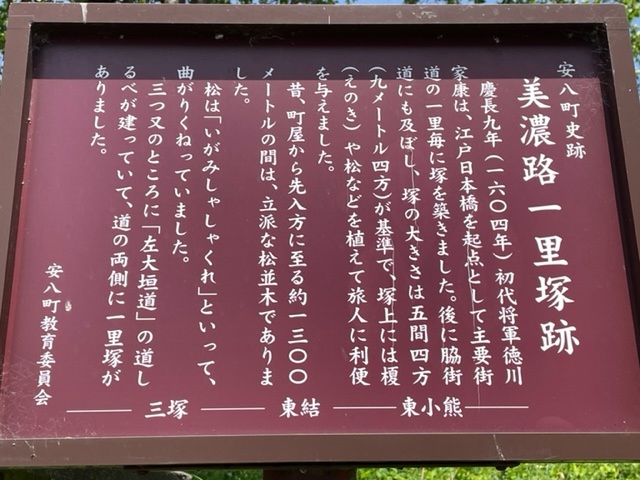

- 美濃路一里塚

-

- 西濃

- 慶長9年、徳川家康は日本橋を起点に主要道路の一里ごとに塚を築いた。後に脇街道にも築き、五間(約9m)を基準に、塚の上に榎や松を植えて旅人に便利を与えた。(かつて入方から町屋まで約1300mの間は立派な松並木があったが昭和17年頃、軍需の松根油などを作るため…

- more

- 佐藤才治郎方政公及び武将の塔

-

- 岐阜・中濃

- 戦国時代、美濃・上有知(こうずち)一帯を治めた鉈尾山城三代目城主「佐藤才治郎方政(さとうさいじろうかたまさ)」公。新加納の戦いでは織田秀信と共に西軍として戦いましたが、関ケ原の合戦で西軍が敗れると領地を失い、最後は従臣とともに「日龍峯寺(高澤観音)…

- more

- 奥平貞治の墓

-

- 西濃

- JR関ヶ原駅から北西へ約4km弱の場所に「奥平貞治の墓」があります。関ケ原の戦いで貞治は家康の意を受けて、西軍の裏切りを約束していた小早川秀秋隊の監視をしていました。秀秋の裏切りの後には軍の先頭に立って松尾山を攻め降り、大谷勢と奮戦し、玉村あたりで討ち…

- more

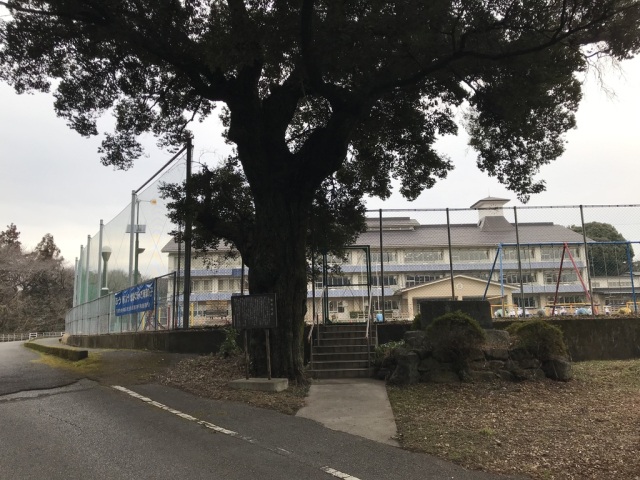

- 駒野城跡

-

- 西濃

- 慶長5年(1600年)8月19日、高須城を落とした東軍が攻め寄せたため、駒野城主 高木帯刀(たかぎたてわき)は、同族の高木貞友の説得を受けて開城しました。城山小学校の敷地内に本丸と土塁、二の丸の一部が残されています。※城山小学校の敷地内になるため、敷地内に…

- more

- 法雲寺 (法雲禅寺)

-

- 西濃

- 美濃国最後の守護、土岐頼芸は岐礼郷の東春庵で生涯を終えました。墓が法雲寺門前にあります。

- more

- ぎふ里山景観研究所

-

- 岐阜・中濃

- "山県市を中心とした里山の資源を生かして、「交流人口の拡大」「農業の活性化」「地域との連携」「環境教育」「地域ブランドの認知度向上」などにより、里山に新たな価値を生み出し、里山景観を持続的に維持していくことを目指して、次のような事業を行います。…

- more

- 卜全澤

-

- 西濃

- 三人衆の稲葉一鉄、安藤守就と共にかつて仕えた斎藤家への信長の稲葉山城攻めに参加。その後、信長に仕えた頃に出家、名を「直元」から「卜全」と号する。各地で活躍し、長島一向一揆を鎮めるため長島進行(第一次進行)時の柴田勝家に従う。その際、反撃に遭い殿軍を…

- more

- 明白寺五輪塔

-

- 東濃

- 江戸時代に再興された黄檗宗寺院の境内に所在する瑞浪市内最大の五輪塔で、瑞浪市指定文化財です。鎌倉時代末期~南北朝時代の造立とみられ、一説には土岐頼基(土岐明智氏の祖)の墓とされています。

- more